《特集》更新!LED照明器具

FIDESレター 2025年10月号

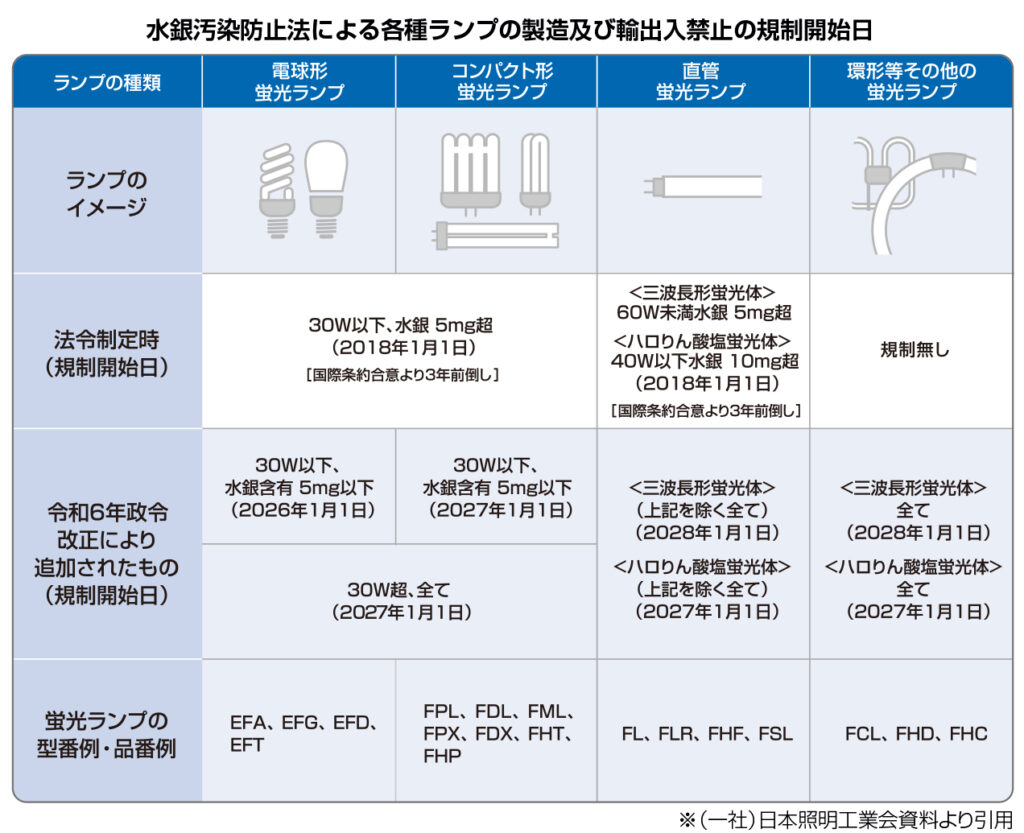

一般照明用の蛍光ランプの製造と輸出入は、段階的に規制され2028年1月1日以降は全て禁止となります。

国際的な「水銀に関する水俣条約」に基づき、2024年(令和6年)12月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」が改正され、一般照明用の蛍光ランプを製造・輸出入することが段階的に規制されます。これにより、2028年1月1日以降は全ての一般照明用蛍光ランプの製造と輸出入が禁止されます。なお、禁止されるのは「製造と輸出入」のみであり、流通在庫の販売や購入品の使用、既存の蛍光ランプの継続使用は規制対象外です。

水俣条約とは?

水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約です。

在庫や既存ランプの使用は可能ですが、器具の劣化に注意が必要です(下記参照)

LED照明への計画的な更新をおすすめします!

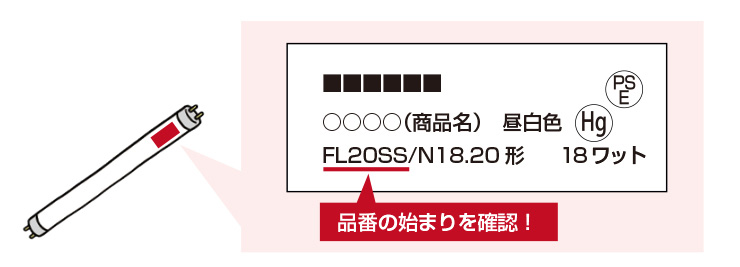

▶蛍光ランプかどうかはどうやって見分けるの?

蛍光灯の品番は「F」か「EF」で始まるものが多いので、ランプに表示されている銘板をご確認ください。(海外製品などでは、表記が異なる場合もあります)。蛍光ランプかどうか分からない場合は、蛍光ランプのメーカーやお近くの蛍光ランプ販売店にお問合せください。

今お使いの照明器具の使用年数はご存じですか?

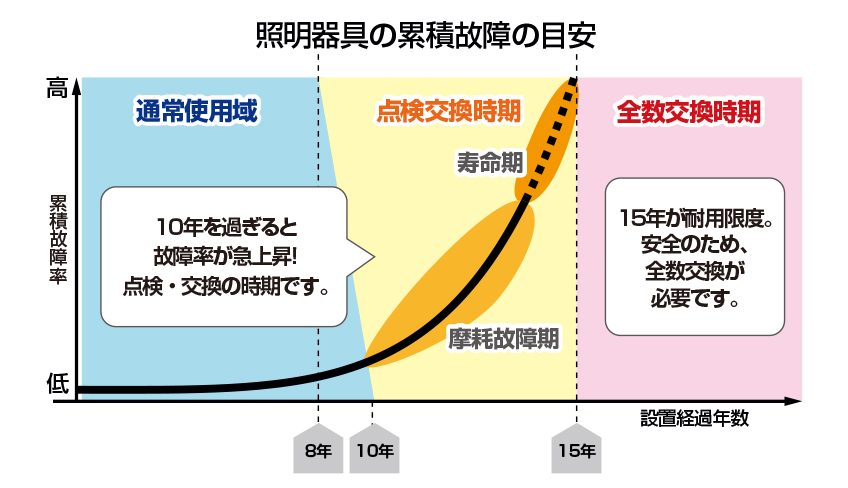

蛍光灯などの照明器具は、寿命の目安が8~10年とされています。寿命を過ぎた照明器具は外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。例えば、器具内の安定器が絶縁劣化によって発煙する事故や、コイルの異常発熱による断線、コンデンサケースの破損など、様々なケースが報告されています。お使いの器具の使用年数を確認のうえ、適正交換時期を意識したリニューアルを進めましょう。

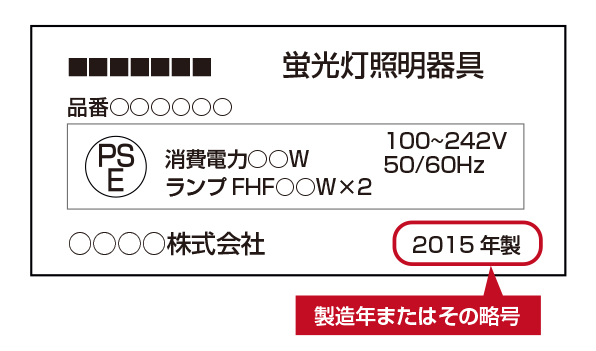

器具の製造年は本体銘板でチェック

こんな場合は器具本体を早めに交換しましょう!

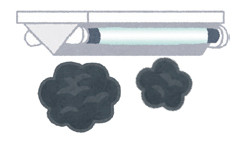

ランプが黒化している

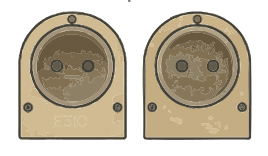

ソケットが変色している

焦げ臭いにおいがする

直管形蛍光ランプを直管LEDランプに交換する場合、組み合わせによっては重大事故に繋がる危険性があります。

蛍光ランプだけの取替えではなく、本体ごとLED照明器具に交換しましょう!

直管LEDランプと蛍光灯照明器具の組み合わせを間違うと、器具の焦げや焼損などが発生し、火災を招く恐れがあります。ランプだけ直管LEDに交換するのではなく、まるごとLED照明器具に交換することをおすすめします。

既設の蛍光灯器具にLED化改造工事を行うと既設照明器具メーカーの製品保証が適用外になります

▶LEDランプ種別選択の誤り

▶器具(ソケット)の絶縁性能不足

▶継続使用した安定器の劣化など

▶通電しながらのランプ交換

▶継続使用したソケットの劣化

▶ランプの質量超過

▶異常発生時のソケット熱変形

※ランプまたは照明器具内の部品が異常に高い温度となり、発火・発煙することがあります。

※LEDランプが正常点灯しているように見えても、器具の絶縁性能が不足している場合、そのまま使い続けると発火・発煙する恐れがあります。

詳細につきましては一般社団法人日本照明工業会HP又は右記QRコードよりご確認ください

https://www.jlma.or.jp/

2025年7月16日改正

一般社団法人日本照明工業会規格JIL5502:2025「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準」より

【周期始動方式自動点検装置】

自動点検機能を実現するためのもので、電池内蔵形器具及び装置が単体で点検周期を記憶し、その点検周期に応じて自動的に点検を開始し、その結果を表示するもの。

誘導灯認定基準改正に対応

みるだけバッテリーチェック機能付き誘導灯

器具が自動で点検を実施

「みるだけバッテリーチェック」機能は3ヵ月に1回、自動で蓄電池により誘導灯を点灯し、点検を実施。定期的に放電が行われることで蓄電池の性能維持にもつながります。

点検未実施をお知らせ

6ヵ月間点検が実施されていない場合、青色の周期点検モニタが点滅(青ピコ)して点検未実施をお知らせします。

《フリートーク・コラム》「リモートワークと原点回帰」

コロナ禍を境に、多くの企業でリモートワークが採用されてきました。きっかけこそコロナでしたが、この動きは、日本の働き方に大きな変化をもたらしたのではないでしょうか。通勤の負担がなくなり、家族と過ごす時間や趣味にあてる時間が増えたと喜ぶ人もいれば、孤独感やオンオフの切り替えの難しさを感じた人も少なくないと思います。ZOOMのように画面を共有しリモートで会議する事は、今でこそ当たり前ですが、以前は会社に社員が集まって会議することが当たり前でした。そんな中、ここ数年は「オフィス回帰」の動きが目立ち始めています。テレワークの利便性を享受したはずの企業が、なぜ社員を再びオフィスへ呼び戻そうとする動きが広がっているのでしょうか。

理由の一つに、「コミュニケーションの質」が考えられます。画面越しの会議では必要最低限の情報は伝わりますが、雑談やちょっとしたアイデアの交換は生まれにくい性質があります。オフィスという物理的な場に集まることで、偶然の会話や人間関係の厚みが育まれその結果、新しい発想やチームの結束が生まれるという期待感があります。特に若手社員にとっては、先輩の働き方を間近で学ぶ機会が減り、社会人としての礼儀や作法に苦労した事もあるかと思います。「百聞は一見に如かず」ということわざがあるように、対面で学んだ事の方が忘れにくく、話のスピードや空気感を肌で感じた事の方が成長のスピードが早いと実感しています。

一方で、リモートワークがもたらしたメリットもあります。地方や海外に住みながら仕事を続けられる柔軟さは、人材確保に直結します。共働き世帯や子育て中の社員にとっては、働きやすさの象徴でもあります。もし全面的にオフィス勤務へ戻すなら、こうしたメリットを失いかねません。実際、「週数日の出社」と「リモートワーク」を組み合わせたハイブリッド型を導入する企業が増えているのは、その象徴です。

重要なのは「出社する事に意味を持たせる」ことだと思います。単に昔のように全員を集めるのではなく、対面だからこそ価値のある業務に重点を置かなければなりません。例えば、プロジェクトの立ち上げやチームビルディングなど、創造性や関係性を重視する場面にオフィスを活用する、一方で集中して作業する時間はリモートで行う、といった使い分けが理想的な仕事の方法になってくるのではないでしょうか。多様な働き方が可能になった今こそ、企業は「自社にとって最適な働き方は何か」を問い直す必要があると思います。労働時間の上限規制を遵守し、働く人々の生活の質を高め、組織としての力も高める。その両立こそが、これからの時代に求められる働き方になってくるのではないでしょうか。

今月の担当は…

幕張拠点

中山 健

《それってドーシテ?》コーヒー豆のドーシテ?

《社長コラム》

フィデス17歳の挑戦! 「変化を楽しむ」

代表取締役社長 細矢 充

本社移転を機に始めた週3日の電車通勤は、想像以上に快適で新鮮でした。車中心の生活に慣れていた私にとって、公共交通機関での移動は新たな発見の連続です。車内では読書やメール処理、静かな思索に集中でき、移動時間が「自分のための時間」へと変わります。周囲の乗客に目を向けると、優先席を譲る温かな姿勢がある一方、座席をめぐる無言の攻防やマナー違反に眉をひそめる場面もあります。事件や感染症などへの警戒は続きますが、こうした人間模様が交錯する空間に身を置くことで、新たな気づきや発想の広がりを実感しています。

車内の広告モニターを眺めながら、ふと17年前を思い出しました。2008年10月1日、「城南電設」から「フィデス」へと社名を変更した日です。「名前を変えれば積み重ねた信頼が失われるのではないか」「名前を変えただけで電気設備の会社が空調や衛生設備、さらには保安管理まで手がけられるのか」――社内外からは多くの不安の声が寄せられました。

思い切って電車の中吊り広告に「今日からフィデスです」のメッセージと真っ赤なロゴを掲げ、ラジオCMや新聞広告とともに社名変更を徹底的にPRしました。懸命な広報活動にもかかわらず、「ひです?フィデス?」と聞き返されたり、「俺は城南電設と呼ぶよ」と言われたりすることもありました。社員自身も電話応対で「城南電設の○○です」と口をついて出てしまうことがあるほどで、それだけ「城南電設」という名前には60余年の歴史と実績の重みがありました。誇りであると同時に、無意識のうちに私たちを電気設備業の枠に縛っていたのかもしれません。

経営理念「信頼=フィデス」を社名に込めた覚悟で、創業以来の24時間365日の緊急対応やワンストップサービスへの挑戦を続けてきました。その結果、今では「城南電設」と呼ぶ方はほとんどいなくなり、電気以外の分野でのご依頼も全体の4分の1を占めています。お客様の期待に応え、変化を恐れず挑戦し続けることで、「フィデス」という社名が「信頼」として定着したことを、私たちは誇りに思っています。

一方、建設業界、特に設備業界には依然として保守的な側面が残っています。多重下請け構造は根強く、「4週8休」や「現場土日閉所」といった制度も現場の実態とは乖離しています。働き方改革の理想を実現するには、まだ多くの課題とエネルギーが必要です。人間尊重を基盤に、柔軟な人材を育て、変化に対応できる職場風土を築くことが欠かせません。「変化を楽しむ」感覚こそ、フィデスが目指す働き方の本質だと感じています。千葉県内の建設業界では移動手段は主に自動車ですが、車離れが進む若い人材や外国人を迎え入れるには、現場への移動手段の見直しも一つの視点かもしれません。まだ17歳で、大人になりきっていないフィデスだからこそ、柔軟に変化できるはずです。現場管理の分業化を進め、働き方を見直し、新しい仲間を迎え入れる。お客様の期待に応える商品やサービスを磨き、独自の科学的営業手法を確立していく。やるべきこと、やりたいことは尽きません。

私たちには、先人たちが築き上げた80年の歴史という確かな土台があります。創意工夫と信頼の積み重ねが、今のフィデスを支えています。

城南電設の歴史と信頼を背負った17歳のフィデスが、これからどんな未来を切り拓くのか。今日も電車のつり革を握りながら、その可能性を噛みしめています。