低圧電力と高圧電力

FIDESレター 2025年11月号

契約電力には2つの区分がある

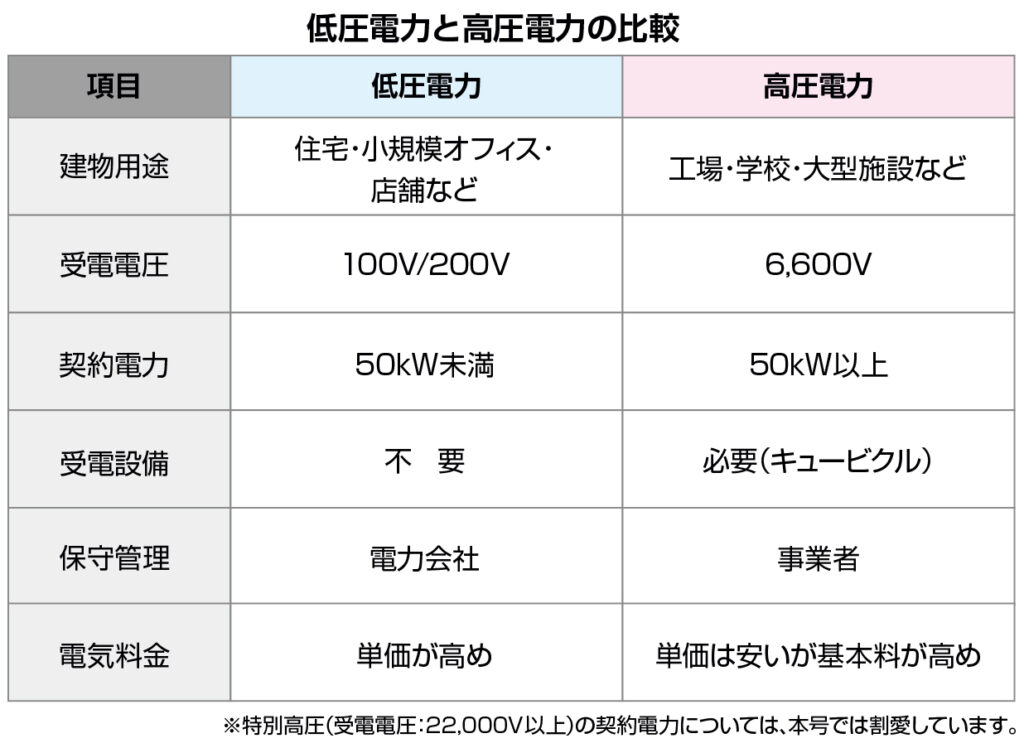

電力会社が提供する契約電力は、主に「低圧」と「高圧」に大別されます。この区分は電力をどの電圧で受け取るかによって決まり、一般的には契約電力が50kW未満なら「低圧電力」、50kW以上なら「高圧電力」とされています。

低圧電力は100Vまたは200Vで供給され、主に住宅、コンビニエンスストア、小規模オフィス、美容室などで多く使われています。一方、高圧電力は6,600Vで供給され、工場、病院、学校、ショッピングモールなど、使用電力量の多い施設で採用されています。低圧電力の場合、保守管理は電力会社が行い、高圧電力は事業者が受電設備の保守管理を行います。

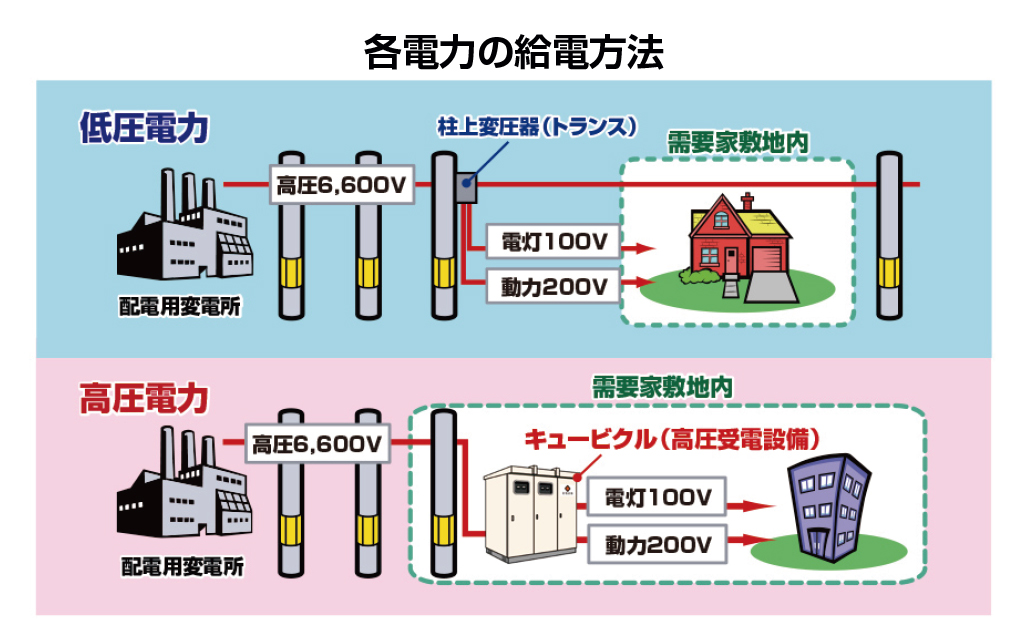

各電力の給電のしくみ

低圧電力は、電柱に設置された柱上変圧器(ポールトランス)で6,600Vを100Vまたは200Vに下げ、建物に直接供給されます。電力会社がトランスを所有・管理しており、利用者側は電圧を下げる設備を持つ必要がありません。

高圧電力は低圧電力と同じく、発電所で作られた電気が超高圧変電所から各変電所を経由しますが、柱上変圧器(トランス)の代わりにキュービクル(高圧受電設備)で電力を変圧するのが特徴です。建物内に設けたキュービクルで電圧を100Vや200Vに下げ、分電盤を経由して各設備に供給します。

▶どうして電力は高電圧で供給されるの?

電気を遠くまで効率よく送るには、電流(A)をできるだけ小さくする必要があります。電流が大きいと電線に熱が生じ、電力損失(電力を送る時のムダ)が増えるためです。そこで、同じ電力量を送る場合でも、電圧を高くすれば電流を減らせます。高圧電力が6,600Vで供給されるのは、ロスを小さくしながら多くの電気を安定的に届けるための仕組みなのです。

低圧電力の料金構成

※電力会社や契約プランによって異なる場合があります。

低圧電力は「従量電灯」と「動力」に分かれ、どちらも基本料金と電力量料金(+調整費等)の合計で算定されます。従量電灯は、基本料金が契約アンペア数で決まり、電力量料金は月の使用量に応じて変動します。この単価には「三段階料金制度」があり、使用量が多いほど単価が上がります。動力の基本料金は、電子ブレーカー容量による「主開閉器契約」または設備出力の合計による「負荷設備契約」で決定します。電力量料金の単価には、夏季に単価が高くなる「季節区分」が適用されます。

▶電灯と動力ってどう違うの?

電灯と動力は、電気の波形(単相か三相か)や用途などがそれぞれ異なります。電灯は「人が生活する為に使う機器向け」の電気、動力は「機械を動かす為に使われる電気」という役割があります。

電灯

→照明・コンセントなどに使う電気

主に照明・パソコン・家電などの軽負荷に使われる電気です。

動力

→モーターや機械設備に使う電気

モーターやコンプレッサーなど、大きな出力を必要とする設備に使われます。

高圧電力の料金構成

※電力会社や契約プランによって異なる場合があります。

①電気料金の構成

高圧電力の電気料金は、①の部分において、基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)+燃料費調整額の合計になります。この内訳において、電気料金の削減にあたり最も重要となるのが『基本料金』の部分になります。

②基本料金の構成

基本料金は②の部分において、基本料金単価×契約電力×力率割引(1.85-力率/100)の合計になります。この『単価』『契約電力』『力率割引』が、高圧電力の電気料金を削減するためのポイントとなります。

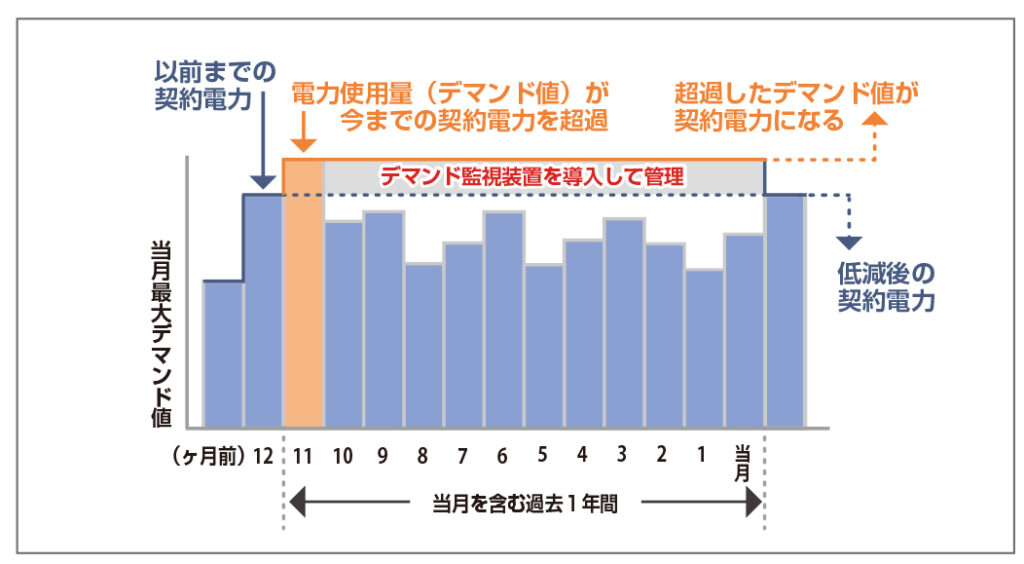

● 契約電力は「デマンド値」によって決まる

高圧電力は、直近12カ月間における電力使用の最大値を表す『デマンド』という数値によって契約電力が決まります。電力使用がピークを迎えた際にデマンドが更新されることで契約電力が引き上がり、毎月の基本料金が上がる仕組みです。つまり一時的でもピーク電力が高くなると、翌月以降の基本料金が上がってしまいます。デマンド制御システムを導入してピーク電力を管理する企業も多く、「効率のよい使い方」が高圧電力利用においてのポイントとなります。

見直しのタイミング

電力契約は、設備更新や事業形態の変化により、契約内容が実態と合わなくなるケースも少なくありません。次のような変化が見られる場合、契約内容の見直しを検討しましょう。特に契約電力が境界値(50kW)に近い場合、低圧から高圧への切り替え(またはその逆)の見直しで、トータルコストが変わる可能性があります。

こんなときは契約を見直してみましょう!

●電気使用量が以前より増減している

●新しい機械や空調設備を導入した

●太陽光発電・蓄電池を設置した

●契約電力が50kW前後になっている

●施設の増改築を行った

《フリートーク・コラム》「本社移転に想うこと」

本年八月より、本社を千葉市緑区大高町から千葉市美浜区中瀬へ移転いたしました。思い起こせば、私が入社した当時の本社は千葉市稲毛区作草部町にありました。その後、平成八年に千葉市緑区大高町へ移転。振り返れば、それぞれの本社で多くの思い出があり、建物への愛着も深く、さまざまな仕事を通して多くの方々と出会ってきました。

最初の本社では、右も左もわからないまま建設業界に飛び込み、電気設備工事の内容も理解できず、ただ日々をがむしゃらに過ごしていたように思います。ただただ、言われるがままに仕事をし、毎日その日のことしか考えられず、一日、一週間、一年…気づけばあっという間に時間が過ぎ、次の本社への移転を迎えました。その頃には社員数も少しずつ増え、本社屋や駐車場が手狭になっていきました。仕事の連携や社員同士の意思疎通をより円滑にする目的もあり、大網支店に近い大高町へ本社を構えることになったと記憶しています。

大高町の本社へ移ってからは、約二十九年間勤務しました。私にとって非常に思い入れの深い、愛着のある場所です。移転当時は、バブル崩壊後の長期的な景気停滞が続く中、建設業界にも不況の影響がありました。その後のリーマンショックによる世界的な金融危機も追い打ちをかけ、私たちも厳しい環境を経験しました。仕事量が減少し、「全員営業」の掛け声のもと、全社員で営業活動に取り組んだ時期もありました。専門部署の枠を超え、全員が営業に奔走していたことを今でも鮮明に覚えています。それほどまでに仕事がなく、とても厳しい時代でした。そのような中で、会社をどうすれば安定的に成長させていけるのかを当時の幹部の皆様と議論し、将来に向けたプロジェクト活動にも取り組みました。時には侃侃諤諤と意見がぶつかり合い、深夜まで打ち合わせが続くこともありました。この経験のすべてが、今の私にとってかけがえのない社会人としての財産です。厳しい時代を共に乗り越え、多くの経験を積ませていただいたことに、心から感謝しています。私にとって大高町の本社は、まさに『成長と感謝の拠点』でした。

このたび、その大高町の本社は「千葉営業所」として新たな役割を担うことになりました。時々千葉営業所に訪れて建物を見ると、懐かしい思い出が胸に蘇ります。そして今、千葉市美浜区中瀬の新本社で、新たなスタートを切りました。ここで次世代の皆さんが少しでも成長し、社員一人ひとりが幸せになれることを第一に考え、各拠点が連携を強め、互いに協力し合いながら前進していきたいと願っています。

改めて、これまでお世話になった稲毛区作草部町、緑区大高町の本社に心から感謝申し上げます。そして、今こうして働けていることに、深く感謝いたします。ありがとうございました。

今月の担当は…

専務取締役

東城 繁

《それってドーシテ?》サファイアとルビーのドーシテ?

《社長コラム》

想いは届く、未来の担い手に

代表取締役社長 細矢 充

新米のおにぎりをほおばりながら、「新嘗祭って?」とふと思い、調べてみると、五穀豊穣に感謝する宮中行事でした。現代では、11月23日の「勤労感謝の日」として“働く人にありがとうを伝える日”となっています。感謝の対象が“自然の恵み”から“人の営み”へと変化してきたように感じます。

建設現場は、まさしく労働集約型であり、人の営みを強く感じる場所です。多くの方々の汗と経験、そして技術が集まって一つの現場が出来上がる――それが建設の醍醐味であり、この仕事の特徴でもあります。しかしながら、私たちの設備工事はどうしても建築工事の“付帯”と見なされがちです。主体工事の段取りや作業状況に左右される場面も多く、夜間作業を強いられることも少なくありません。私が若い頃は、「何があっても期限内に仕上げるのが当たり前」。工期を延ばすなんて許されない雰囲気がありました。誰しも夜間作業や残業はしたくないのが本音ですが、現場監督の采配ひとつで、職人の仕事のしやすさや収入が大きく変わる。だからこそ現場は常に真剣勝負でした。

職人さんと口論になったこともあれば、生意気なことを言って胸ぐらをつかまれたこともあります。あるとき、建築業者から「電気屋は夜やれ!」と言われ、思わず「電気の職人にも家族があるんだ!」と啖呵を切ったことも。今では考えられませんが、当時はパワハラも日常茶飯事で、設備工事の悲哀を悔しく思っていました。しかし、気づけば時代は変わりました。「けがと弁当は自分持ち」だった頃から、遅ればせながら建設業界にも働き方改革が進み、職場環境は大きく改善されました。安全や熱中症対策が最優先され、「命を守る」意識が高まっています。

それでも、年々厳しさを増す猛暑には現場も閉口しています。そんな中、国土交通省が「夏季休工」を発表しました。休工日を設定し、真夏の昼間の作業を避け、早朝や夜間に工事をシフトする仕組みです。この記事を読んだとき、「ついにここまで来たか」と思わず声が出ました。実は数年前、千葉県電業協会として発注者である県と意見交換をした際、「猛暑が続く時期は、思い切って全業種で工事を休んではどうか」と提案したことがあります。やけ気味に発したその声が届くとは思っていませんでした。きっと、全国に同じ思いで声を上げてきた仲間たちがいたからこそ、ついに制度として形になったのだと信じています。やっぱり、想いは届くのです。

ただし、休工が増えれば、生産性を高めて報酬を確保する必要があります。新たな担い手が安心してこの業界に入ってこられるかどうか――今後の大きな課題です。忘れてはならないのは、建設現場は一社、一業種で成り立つものではないということ。お客様、設計者、施工管理者、そして現場で汗をかく施工者。それぞれが目的を共有し、信頼し合い、ひとつの方向に向かって進んでこそ、本当に魅力ある現場、そして業界が生まれるはずです。

創業者はこう言いました。「社員は家族、協力会社は身内。下請けなんて呼ぶな。」

フィデスでは「相互協力会」という形をつくり、景気の波に左右されず、お互いに支え合ってきました。創業者が説いてきた“社員も協力会社も家族”という延長線上に、新たな働き方があります。その教えが業界全体に少しずつでも広がっていくことで、より魅力ある業界になると信じています。

今月もご安全に!